这里是北京:揭秘王氏脊椎疗法

他们在尘世喧嚣中传授技艺,他们在时代古法中潜心传承,文化遗产日10周年,京津冀一百四十余非遗传承人齐聚首。

六月13日至16日,京津冀非物质文化遗产大展暨传统手工艺作品设计大赛在农展馆举行,这里是北京参与本活动并全程报道,欢迎关注。

这些年,在我们的日常生活当中出现了很多的非物质文化遗产,您看下馆子有非遗老字号,柴米油盐有非遗工艺,看病有非遗中医,可以说这非遗对咱们的生活的影响是越来越大,那么这些非物质文化遗产的含金量到底有多少呢?他们发展如何?又有何发展?

扎针 拔罐 如何治疗 腰椎 颈椎病?四十八味中药 如何解决椎管狭窄症?五零后传人 为何背负不孝之名?九零后传人 如何一语道破天机?敬请关注《非遗在北京-王氏脊椎疗法》。

京通快速路双桥出口南,伫立着一座国葆堂,它是国家级非物质文化遗产“王氏脊椎疗法”的传承基地。2011年这座传承基地刚刚起来的时候,王氏脊椎疗法还只是北京市级非物质文化遗产,一年之后,它成功的入选了国家级非遗名录,传承基地成了评选过程的加分项目,符合国务院提出的非遗“保护为主 抢救第一 合理利用 传承发展”的十六字工作方针。

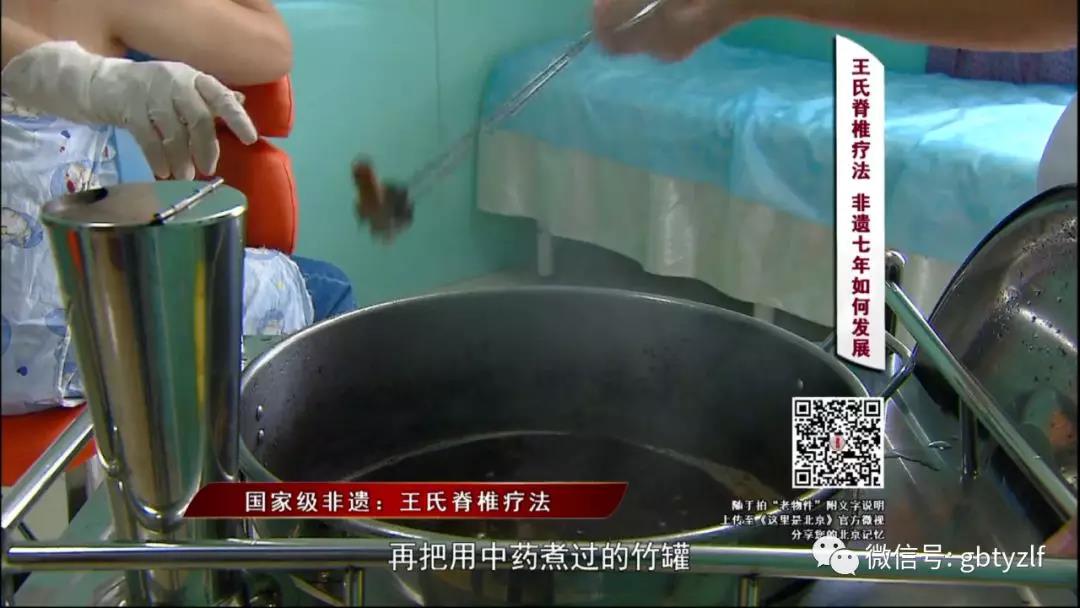

如今,我们对王氏脊椎疗法的调查也是从这座传承基地开始的。在传承基地的诊疗室里,王氏脊椎疗法的全过程一目了然,通过用玻璃针在脊椎患病部位周围的穴位上刺破,再把用中药煮过的竹罐嘬在出血点上,通过竹罐的吸力清除血液里诱发颈椎病的血块。

“我们家一直都不认为这是骨骼疾病,就认为这是经络病,经络通了自然就能够濡养上比如肌肉、韧带、骨骼、神经、筋膜,它就能给上营养,它能够濡养上 就能够得到修复”王氏脊椎疗法第十三代传人王兴治先生说。而小竹罐在清淤的同时 借助蒸煮竹罐时的热蒸汽 将药效置换进血管里 滋养脊椎周围的筋膜 肌肉 神经 让它恢复功能。

2009年,这项源自清朝宫廷的脊椎疗入选了北京市级非物质文化遗产名录,2012年入选国家级非物质文化遗产名录。至今的多年里,王氏脊椎疗法发展到如今已经有几千平米几十个治疗室的传承基地。

与这些年来的飞速发展相比,王兴治却用“穷途末路”来形容2009年入选非遗之前的那段境况。

“当时两三个人,也就我带两三个徒弟,做的也很小,当时差不多非遗申下来以前我已经欠外债八十多万了”王兴治先生诉说着那段艰苦日子。

1996年前后,王兴治从老父亲手里接过家族手艺,2006年4月《保护非物质文化遗产公约》才正式生效,其间那些年,人们还没有非物质文化遗产概念。王兴治对这项家族手艺的未来忧虑重重。

“那时候跟着我父亲一起做的时候,就按照祖先的那套做法,自己带药,自己带罐,到人家里去做治疗,做完了把罐洗了,拿回来晾干,但是我想要是想把老祖宗的东西发扬光大,光这么做不行”王兴治先生说。

这样的传统医疗手法,从现代医学的角度来看,有着血液污染、交叉感染的隐患,王兴治决定把王氏脊椎疗法最重要的两项医疗器具:弹针和竹罐,做成一次性的,而就是这样的尝试,想当年让他欠下了八十万的债务。

眼前的这些竹罐,都是王兴治从南方订制的紫竹,为什么一定得是紫竹呢?

“紫竹 我们家传下来 它有清热祛湿的作用,一直在宫里就用紫竹,我们家这么多年延续下来用的都是紫竹”

王兴治告诉我们,一根紫竹6米高,但只能出13个小罐,为什么这么少呢?

“这么长的空管要扔掉了,将近一尺长的空管要扔掉了,虽然它有6米多长,它就是十三节,每一节就出一个罐”

削一个竹罐要200多刀,而如今国葆堂这些竹子还要经过严格的筛选和加工,比如这位正在去掉竹子芯里的一层薄膜。这是为什么呢?

“一个是嘬不上,有这膜漏气。另外一个就是当膜沾在皮肤上是相当烫的,膜的温度一煮相当高,所以必须有清膜这道工序,”

为了防止竹罐口拉人或者嘬不住,每个竹罐口还要打磨光滑,可调查到这 我们发现一个问题,王氏脊椎疗法治疗之前都要将竹罐放在中药中熬煮,就是要利用竹纤维吸收药性,然而咱们看看老王家传下来的竹罐,因为成百上千次用药熬煮药液浸透了竹罐,改用一次性的竹罐之后,这药劲够吗?

这问题当年也困扰着王兴治,而一天一个细节忽然给了他灵感。

“人家给炖的带鱼,我一看带鱼的酱油 都到了鱼刺里都有酱油 我就问这鱼是怎么做的 他们说这鱼是高压锅做的 ”

于是王兴治决定给这些小竹罐加加压,他自己研发了一种专门煮竹罐的高压锅。在高压之下,竹罐会有多大的变化呢。

“这个是没有注过药的,你看看这颜色,这个是注过药的颜色 颜色就区别很大 因为我们是一个小时的高压注药 一个成品的罐 虽然是一次性的 但是我们相当于两三百次的含药量”

我们注意到,王氏脊椎疗法在拔罐之前,要先把穴位刺破,这针并非针灸的针或者注射的针头,而是一块玻璃。王兴治告诉我们,王家祖辈最初用的碗瓷儿。

“用碗瓷 一块一块摔出来 摔好几个碗可能能摔出一两个针来。那就(反复)给谁来了都用 能用一两年这个针”

到了王兴治爷爷这辈,虽然改成了玻璃针,但依然数量不多。

“玻璃针,像我爸拉一天 挑半天,也就是能挑出十个八个的,所以你就想一次性 要想有规模 也是不容易的”

为了医疗用品的安全和疗效兼顾,2006年前后 尽管背上了一身债务,王兴治愣是硬着头皮把祖传的药罐和碗瓷变成了一次性的玻璃针头和竹罐。(目前玻璃针已升级为专用三棱钢针)

而另一种变革,却让他和老父亲爆发了一次更为激烈的争执。

“我们家世代都单传,不教兄弟姐妹就只传一个”

像大多数非遗一样,几百年来王氏脊椎疗法始终以“家族”的方式传承,技艺和药方概不外传,可是他却向年迈的父亲提出了一个尖锐的问题。

“我说您现在不教外人,外姓做治疗 那么咱们能服务多少人 我说咱家住宣武医院 我现在就从菜市口排队到咱家 那么多病人 让你一人做一天你做多少?我爸想了想 做不了多少”

王兴治意识到家族传承的弊病,于是他顶着家人的反对,毅然决然的收了几名徒弟,手把手的教他们扎针拔罐的手法,在我们拍摄的过程中发现,王兴治自始至终没有上手为任何一个病人拔罐治疗。他告诉我们,尽管专门手法是祖传的,但因为特殊的历史原因,他并没有学过医,所以没有行医资格,因此他把王氏脊椎疗法的手法教给了具备医疗资格的徒弟,这才能让王氏脊椎疗法在现代医学的环境下良性发展。

有一句老话“教会了徒弟 饿死了师傅”,王兴治如此倾囊相授,难道不怕这祖传的手艺丢失吗?您倒不怕反砸了自己的饭碗吗?王兴治告诉我们,他的确留了一手,这王氏脊椎疗法最关键的就是煮竹罐的药。

我们从煮竹罐的药锅里捞出了一个大药包,拆开来看,作为外行我们很难分辨这里边到底都是什么药。王兴治告诉我们,王氏脊椎疗法的祖传药方由藏红花 杜仲 伸筋草 山甲等等48为中药组成。那这48味药真的是无可取代的吗?比如这藏红花,在中医的角度有舒经活络 通经化瘀的作用,那和它类似功效的活血药有二三十种,却并非哪一种都能入选祖方。其实这48是四组方子:祛风除湿 活血化瘀 通经止痛 营养脊髓,在治疗过程中那是各司其职,但王兴治还是大胆的修改祖传的方子。

“你想当时皇帝的药采购应该是比较严格的,当时也没有化肥之类的 药的纯度 恐怕中药的纯度都比现在要好 因此我们就把有些个药量适当的做了调整 以增加药力”

“在入选非遗名录之后的多年时间里,王兴治一次次打破了祖训,融入了现代医学,将王氏脊椎疗法这项非遗传承和发展,也让更多的腰椎颈椎患者得到了治疗。

而在国葆堂的诊室门口,我们发现了一个特殊的名称:“椎管狭窄”,这难道不是腰椎 颈椎病的一种吗?为什么要单开一个诊室呢?到底什么是椎管狭窄呢?西医用模型给我们做了解答。

“这个椎管啊,中间呢是由椎间孔形成的一个贯穿性的孔隙,这个孔隙中间所走的神经纤维。当椎间盘突出或椎体增生 挤压进了椎间孔,它就变得狭窄了。您看这片子 椎管内的神经纤维要是挤压成一节一节的,如同糖葫芦一样,这就是典型的椎管狭窄了,那西医对椎管狭窄如何治疗呢?

“在保守型治疗半年无效的情况下,唯一的方法就是手术,最常见的就是切除突出部位的椎间盘”

西医的手术 具有很大的风险,那王氏脊椎疗法能通过几个小竹罐把椎管狭窄给拔好了吗?王兴治说古代对腰椎 颈椎病根本没那么多细致的分类,自己的祖辈只留下了几个“疑难杂症”的病案。

“我觉得我爷爷给我讲了一个故事,一个王爷在乾隆年间 他患的就是颈椎病 他走路开始像踩棉花一样 走一段时间就瘸了 就要躺一会站起来再走”

一般来说,王氏脊椎疗法三四个疗程肯定可以改善了,可这回王家老祖给王爷治病却迟迟不见效果。

“我祖上告诉他 我现在把经络疏通了 不是说把经络疏通了 您的病不是一天形成的 那么要想修复 经络通了有个修复过程 修复大概还需要半年时间”

在外人看来,这是权宜之计,可王家老祖却胸有成竹。

“不知不觉这半年快过去了,王爷忽然感觉到自己这些个症状消失了,完了之后王爷就提了好多礼物去看我们祖上”

王兴治说自己也遇到过类似的病症,只当是特殊病例了,可一个人的一句话却点醒了他。

“等学到这个课程的时候,我知道这个症状它有一个比较专业的一个术语,就是“间歇性跛行”,这是椎管狭窄的一个典型特征”王氏脊椎疗法第十四代传人王旭说。

王兴治的儿子王旭,2014年从湖南中医药大学毕业,学的正是中医专业,在大学里更凭借王氏脊椎疗法的论文,获得省级大奖。

家学渊源再加上专业知识的学习,让他意识到,祖辈传下来的这几个特殊病案,很可能是让西医无可奈何的“椎管狭窄”,可几枚小竹罐能治得了吗?王旭说,很多椎管狭窄都是由椎间盘突出导致的。

“咱们都吃过这个夹心饼干,当用手拍一下 夹心就出来了 就相当于腰椎间盘它里面的髓核流出,它进入到椎管当中,挤压到神经,它就会显示出相应的症状,比如说间歇性跛行。”

说白了椎管狭窄的根源,还是局部血液循环差,椎间盘缺乏营养萎缩,里面的髓核流出挤压进椎管,这才压迫到了神经,然而,竹罐能拔除患处的痰和浊,可已经萎缩的椎间盘能重新恢复吗?

王旭告诉我们,这恰恰是要治疗半年之后才有疗效的原因。

“把这个经络疏通了,营养供应上去了,它会慢慢地再给它这么一个空间,挤压到椎管当中的髓核吸收回来之后,相应的挤压椎管髓核就没有了 那它就不会椎管狭窄了”

大学毕业之后,王旭接了父亲的班,正规医学院的训练 让他对祖传的王氏脊椎疗法有了更深刻的认识,他和父亲正在整理搜集不同病症患者治疗前后的X光片,从科学的角度验证王氏脊椎疗法的作用。

就在我们调查拍摄的过程中,发现了一些特殊的面孔,王兴治告诉我们 这些都是来自俄罗斯的朋友 由于俄罗斯天寒地冻 腰椎、颈椎的问题更为严重 这支俄罗斯代表团就是邀请王兴治 让王氏脊椎疗法走向国际。

王兴治希望在非遗政策的扶持之下,能够培养出更多的非遗传人,让这门原本一脉单传的家族疗法 不仅仅造福北京的市民 更能把博大精深的中医带向全世界。